【研究成果】<東京大学の山田淳夫教授のグループ>蓄電池の高エネルギー密度化へ新たな方向性 ―リチウム金属の劣化を抑制する手法を開発―

DX-GEMに参加している東京大学の山田淳夫教授のグループによる研究成果が、2022年10月27日付の英国の学術雑誌「Nature Energy」のオンライン版に掲載されました。

【発表のポイント】

・リチウムイオン電池よりもはるかに高いエネルギー密度を実現するための、リチウム金属電極の劣化を抑制する新たな方向性を見いだしました。

・リチウム金属と電解液との副反応を保護被膜で抑制するこれまでの方法に対し、リチウム金属の反応活性そのものを弱めることの重要性を指摘しました。

・機械学習によりリチウム金属の反応活性を弱める電解液の特徴を抽出し、これに合致する複数の新規有望電解液を提示しました。

【発表概要】

東京大学大学院工学系研究科の山田淳夫教授、山田裕貴准教授(研究当時、現在:大阪大学教授)、竹中規雄特任講師、コ ソンジェ助教らのグループは、名古屋工業大学大学院工学研究科の中山将伸教授と協力し、従来の保護被膜形成によって副反応を抑制する手法ではなく、リチウム金属の反応活性そのものを弱めるための電解液設計という抜本的施策によって、リチウム金属の劣化を抑制しながら、リチウムイオンとリチウム金属の間の溶解析出反応を十分に安定動作させることに成功しました。分子動力学計算や量子化学計算を用いて電解液のさまざまな特徴量を抽出した上で、リチウム金属の反応活性に対する影響度を機械学習により評価した結果、電解液中に(i)リチウムイオンが高密度に存在すること、(ii)リチウムとアニオンが近接する構造をとること、および (iii)上記(i)(ii)を満たすクラスタ領域が少なくとも存在すること、の3点が重要であることが解りました。また、これらの基準に合致する複数の新規電解液が、実用レベルに迫る99%以上のクーロン効率(注)を示しました。これにより、リチウム金属をマイナス極に配する形式の、現状よりはるかに高いエネルギー密度を有するさまざまな新型蓄電池実現の可能性とともに、そのための明確な開発指針が示されました。

本研究成果は、10月27日(英国夏時間)に英国の学術雑誌「Nature Energy」のオンライン版に掲載されました。

(注)クーロン効率

充電時に蓄えられるリチウムイオン・電子の量に対する、放電時に放出されるリチウムイオン・電子の量の比率。100%が理想的だが副反応などの影響で低下する。実用化には少なくとも99.9%以上が必要とされている。

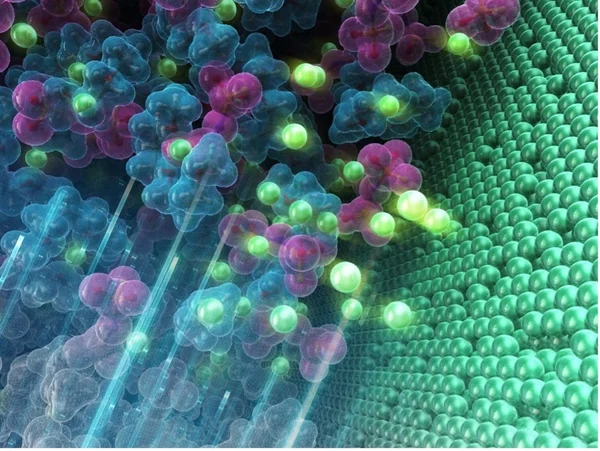

図1:リチウム金属の析出・溶解反応のイメージ図。緑色のリチウム原子が、電解液(左側)の中でのイオン状態と電極(右側)の中での中性状態の状態変化を効率よく繰り返す必要がある。

※東京大学大学院工学系研究科HPより抜粋(https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2022-10-28-001)