【研究成果】<東京大学理学部一杉教授の研究グループ>欲しい物質を自動的・自律的に合成する ——デジタル技術と自動化・自律化で切り拓く化学・材料研究の新時代——

DX-GEMに参加している東京大学大学院理学系研究科 化学専攻の一杉太郎教授グループは、機械学習機械学習(注1)とロボット技術を活用した自動・自律実験システム(デジタルラボラトリー、注2)を構築しました。そして、研究者が指定した物質を自動的・自律的に合成することに成功しました。

本研究のコアとなる技術について、Digital Discovery誌に5月14日に掲載されました。

【発表のポイント】

・指定した薄膜物質を自動的・自律的に合成するシステムを構築した。

・X線回折パターンを自動解析して、ピーク強度比を最大化するよう自律的に薄膜合成条件を最適化する。

・機械学習とロボットを用いた自動・自律実験システムが、研究者の繰り返し作業を代替することにより、研究開発の加速が期待される。

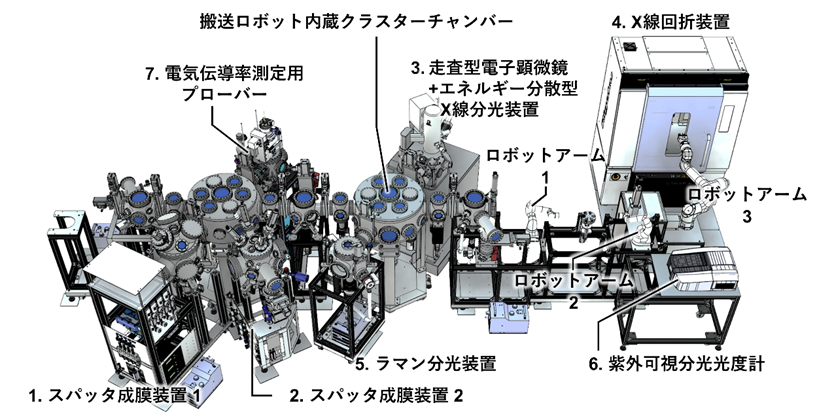

開発した実験装置の写真

開発した実験装置の写真

【発表概要】

東京大学大学院理学系研究科 化学専攻の一杉太郎教授(東京科学大学 特任教授兼任)、小林成助教、清水亮太准教授(研究当時 現:分子科学研究所 教授)らは、東京科学大学物質理工学院 応用化学系の西尾和記特任准教授、相場諒特任助教(現(株)リガク所属)、日本電子(株)、(株)堀場製作所、(株)リガク、(株)島津製作所、(株)デンソーウェーブ、(株)パスカル、(株)テクトスとともに、機械学習機械学習(注1)とロボット技術を活用した自動・自律実験システム(デジタルラボラトリー、注2)を構築した。そして、研究者が指定した物質を自動的・自律的に合成することに成功した。

本研究では、各種実験装置を相互接続し、物質合成とその特性評価を全自動で行うシステムを開発した。X線回折(XRD)測定(注3)結果を自動解析するプログラムを開発し、研究者が望む物質について、原料と組成、そして結晶構造を指定すれば、自動的にその物質を合成するシステムの基礎技術を確立した。具体的には、電池材料として用いられるLiCoO2について、薄膜合成条件を自律的に最適化することに成功した。機械的動作を行うロボットとコンピュータシステムが協働し、人間が実験に関与することなく物質合成が可能となる。

本研究のコアとなる技術について、Digital Discovery誌に5月14日に掲載された。

さらに、一杉教授らは本研究を土台として、日本ファインセラミックス協会(JFCA)、材料や自動車、分析機器メーカーを含む8社とともに、マテリアル(化学・材料・物性物理)分野における革新的な研究開発手法の確立に向けたデジタルラボラトリープロジェクトを開始した。協働ラボを東京大学本郷キャンパスに設置し、産学連携を進める。

本プロジェクトは、研究を自動化・自律化(注4)するためのデジタル技術(機械学習とロボット技術)を開発し、新材料の創出スピードを飛躍的に高めることを目指す。特に、セラミックス材料(注5)や粉体を原料とする材料の合成・焼成・特性評価・分析の全自動化・自律化は、現時点で世界的に前例がなく、技術的課題も多い。協働ラボでは、セラミックス材料研究に関わる技術を開発し、世界最先端のセラミックス材料自律実験システムを実現する。研究者が創造性を最大限発揮できる環境を整備し、日本の研究力強化に貢献する。

自動・自律実験を行うシステムの全体図

注1 機械学習

コンピュータがデータから自動的にパターンを学習し、明示的なプログラムなしに予測や判断を行う技術。統計的手法を基盤とし、教師あり学習・教師なし学習・強化学習などの種類がある。画像認識、音声認識、異常検知、レコメンドシステムなど、多くの分野で活用されている。

注2 デジタルラボラトリー

全自動で物質を合成・評価するシステムとデータの収集、解析、管理を行うシステムを統合した実験環境。自動測定システム、クラウドデータベース、AI解析などを活用した実験の効率化や多面的な物性評価による予想外の発見につながることが期待される。

注3 X線回折(XRD)測定

結晶構造を解析するための手法で、試料にX線を照射し、その回折パターンを測定することで物質の結晶相や格子定数を特定する。主に材料科学や化学、半導体分野で用いられ、粉末XRDや薄膜XRDなどの手法がある。非破壊で高精度な構造解析が可能なため、広く利用されている。

注4 自動化・自律化

「自動実験」は人間が指定した実験を、ロボットが繰り返し正確に進めることを意味する。一方、「自律実験」は、コンピュータが次に進める実験内容を指定し、ロボットが指示通りにその実験を実施する。そして、その実験結果をコンピュータにフィードバックし、次に取り組む実験内容を決定する。このサイクルをクローズドループと呼び、人間の関与無く、目的の材料を合成するまで物質空間を探索する。

注5 セラミックス材料

非金属の無機固体材料で高温焼成によって形成される多様な材料群を指す。主成分として酸化物(アルミナ、ジルコニア)、窒化物(窒化シリコン)、炭化物(炭化ケイ素)などがあり、一般に高い硬度、耐熱性、耐摩耗性、耐食性、電気絶縁性を持つ。これらの特性を活かし、電子部品(コンデンサ、基板)、構造材料(耐熱部品、エンジン部品)、医療材料(人工関節、歯科材料)など、さまざまな分野で利用されている。

※東京大学大学院理学系研究科 HPより抜粋

https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/10741/

以上