【研究成果】<東京理科大学 駒場慎一教授のグループ>走査型電気化学顕微鏡を用いてカリウムイオン電池の界面反応メカニズムを解明 ~高性能な水系カリウムイオン電池の実現に一歩前進~

DX-GEMに参加している東京理科大学駒場慎一教授のグループによる研究成果が、国際学術誌「Angewandte Chemie International Edition」に掲載されました。

【研究の要旨とポイント】

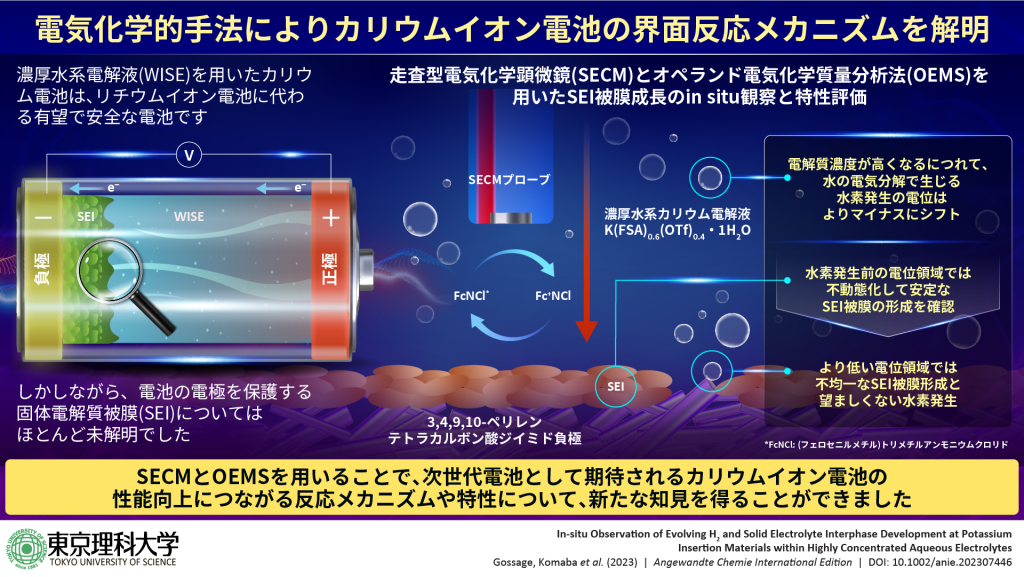

・走査型電気化学顕微鏡(SECM)とオペランド電気化学質量分析法(OEMS)を用いて、カリウムイオン電池の負極表面に形成されるSEI被膜の詳細を明らかにする手法を見出しました。

・カリウムイオン電池において、SEI被膜の界面反応メカニズムを明らかにしました。

・本研究をさらに発展させることで、高性能な電池開発ひいては次世代電池である水系カリウムイオン電池の実用化への貢献が期待されます。

【概要】

東京理科大学理学部第一部応用化学科の駒場慎一教授、多々良涼一講師、Zachary T.Gossage博士(プロジェクト研究員)、伊藤奈南子氏(2023年度 修士課程1年)の研究グループは、走査型電気化学顕微鏡(SECM, ※1)とオペランド電気化学質量分析法(OEMS, ※2)を用いて、カリウムイオン電池の負極表面に形成されるSEI(※3)被膜の分析法を確立し、SEI被膜の界面反応メカニズムを明らかにしました。本分析手法はさまざまな電極と電解質に適用できるので、電池分野全体の開発促進に資すると大いに期待されます。

*1 走査型電気化学顕微鏡(SECM): 電気化学反応を利用して、試料表面の局所的な情報をその場測定できる分析装置。

*2 オペランド電気化学質量分析法(OEMS): 電池の充放電を行いながら、電解液の質量分析を行う手法。電解液中の動的過程を観察することができる。

*3 SEI(solid electrolyte interphase)被膜: リチウムイオン電池やカリウムイオン電池において、電解液が分解されることで負極の表面に形成される被膜。さらなる電解液の分解を抑制するなど、電池の性能に大きく影響する。

※東京理科大学HPより抜粋(https://www.tus.ac.jp/today/archive/20230913_0911.html)

以上